Vous pouvez consulter le résumé de la nouvelle ici.

Quand j’ai commencé l’écriture de ce texte, je lisais le recueil de notre collègue Annie Landreville, Date de péremption. Le livre au complet m’a happée, mais un poème en particulier m’a émue, et plus précisément les deux derniers vers :

« il n’y aura plus personne

pour savoir que nous ne sommes plus là »

Si le nous du poème a une portée beaucoup plus large que celle de mon texte, sa lecture a tout de même constitué un point important dans mon processus d’écriture.

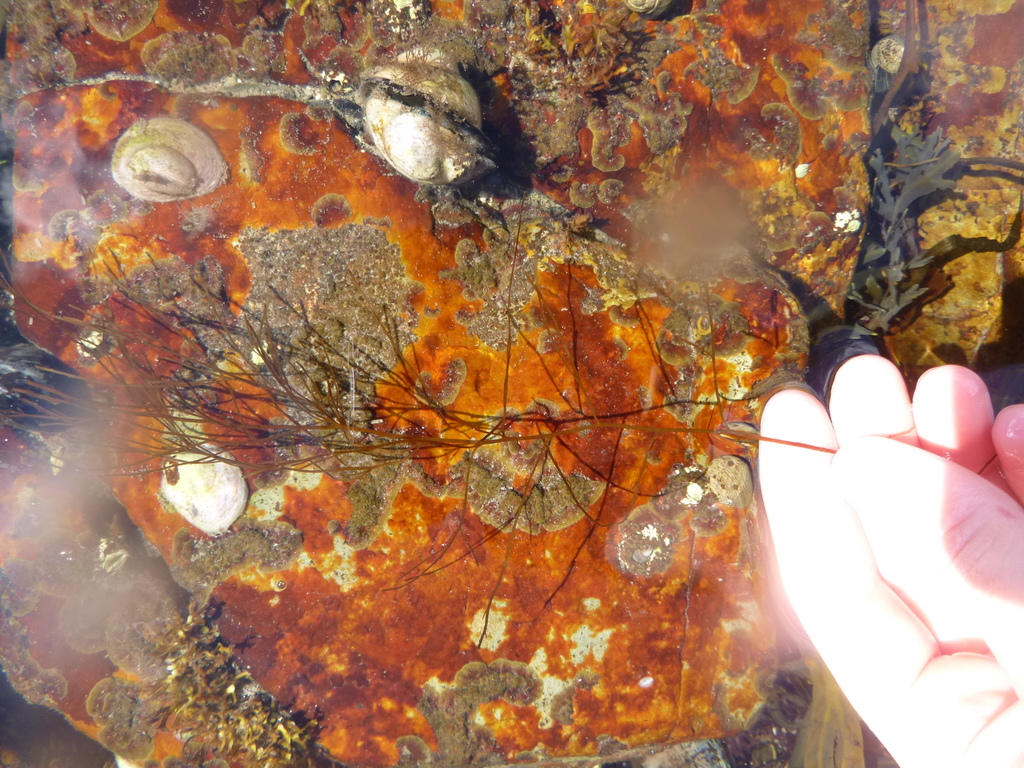

D’abord, l’anéantissement qu’évoque le poème d’Annie (celui de l’humanité, du monde tel qu’on le connaît) fait en effet surgir en moi des impressions similaires à celles qui se sont imposées lorsque j’ai commencé à penser à la pêche sur glace au Bic. L’amoncellement des cabanes dans le paysage glacé de la baie, sans personne autour qui marche ou qui pêche à l’extérieur, me donnait immanquablement un sentiment de fin du monde, que ce soit lors de mon passage en voiture ou lorsque j’ai étudié des photos (notamment celle prise par notre collègue Françoise Picard-Cloutier, que l’on peut voir dans mon billet précédent). Ce néant, me semblait-il, pouvait se rapprocher de l’expérience des pêcheurs et pêcheuses (que je ne pouvais qu’imaginer, n’ayant jamais pêché en hiver), encaban·é·e·s tout le jour comme s’ils et elles étaient seul·e·s au monde. Cette solitude extrême donnerait finalement le ton de l’amitié entre Lili et Ines : fusionnelle et coupée du monde. Durant les mois où j’ai écrit le texte, j’ai relu le poème plusieurs fois pour me replonger dans cet état d’esprit.

Ensuite, j’ai eu envie d’explorer l’écriture au nous, constante dans le recueil d’Annie. Les textes que j’avais écrits dans les mois, voire les années précédentes étaient tous au je. J’avais du mal à opter pour d’autres types de narration. Celle au nous me paraissait un beau compromis : pas aussi détachée que la narration au elle/il, elle ouvrait sur autre chose que l’intériorité presque absolue que j’explorais immanquablement. Il s’agissait en outre d’un défi intéressant : comment donner texture et profondeur à un personnage-narrateur qui ne dit jamais « je »? Je me suis tout de même permis des formulations qui utilisent le moi lorsque les phrases au nous ne permettaient pas de faire avancer le récit – il me semblait aussi que de m’y limiter aurait rendu l’écriture monotone; mais le je demeurait strictement interdit.

Ines

En parallèle, je faisais des recherches à propos de la pêche sur glace et j’ai trouvé un article qui parlait d’une activité de pêche blanche destinée à l’accueil des personnes immigrantes et réfugiées arrivées depuis peu à Rimouski. L’idée que le personnage ait pu venir d’un autre pays a ainsi fait son chemin. Je me suis mise à chercher des prénoms plus rares au Québec, à consonance non francophone. J’ai trouvé « Ines », qui m’a tout de suite plu par le nombre important de joueuses de soccer ainsi prénommées que j’ai trouvées (il s’agit d’un sport que j’aime particulièrement pratiquer). Différentes variantes de ce prénom apparaissent dans plusieurs cultures, mais il semble particulièrement populaire dans certains pays du Maghreb. C’est donc cette région du monde que j’ai choisie comme lieu de naissance d’Ines qui, tout comme Lili, est arrivée jeune au Bas-Saint-Laurent avec ses parents. Il s’agit d’ailleurs d’un point en commun qui participe de la construction de leur amitié.

Je ressentais cependant une certaine gêne : je ne savais pas comment aborder un tel personnage. Je me sentais mal à l’aise avec une narration au je pour dépeindre une expérience que je n’étais pas certaine de saisir entièrement. Utiliser le elle me semblait en revanche présenter, par la distance que cela aurait mis entre moi et le personnage, le risque de tomber dans le stéréotype et l’objectification. Le nous s’est donc présenté comme une manière de me coller au plus près d’Ines, sans pour autant la noyer dans un je qui aurait trop ressemblé à celui que j’utilise la plupart du temps (souvent très proche du mien). Ainsi, j’espère avoir été capable de faire en sorte qu’Ines prenne réellement la parole pour elle-même.

– Valérie Provost

ŒUVRES CITÉES

Landreville, Annie, Date de péremption, Montréal, Les Éditions de La Grenouillère, 2019.